时间:2012-11-09 08:29 来源:网络资源

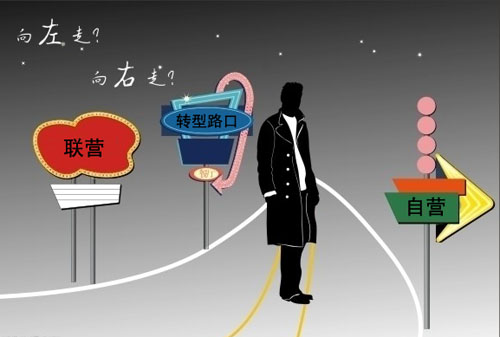

目前,国内零售业正经历从同质化和低层次化竞争向满足个性化需求的差异化竞争的转变,这期间必然会面临一系列的困难和挑战。

我国零售业如何创新经营管理,实现可持续发展成为一个必须面对的问题。对此,商务部副部长姜增伟曾明确指出,作为现阶段中国零售企业核心经营机制的联营扣点盈利模式,已经严重阻碍行业发展。商务部正积极调研,推动企业转变经营模式,鼓励有条件的企业开展总经销总代理的试点,逐步提高自营比例。

不过,业内人士认为,目前自营风险较大,而且国内零售企业都具有区域性特点,开展难度不难想象。但在生存和竞争的需求下,集中采购,提高自营绝对是零售业未来发展的重点。

“尽管从联营模式到自营模式,这条道路很困难,但一定要走。”上海百联集团股份有限公司总经理李国定表示。方向已经给出,具体怎么做就要看我国零售业自己的本领了,所谓“八仙过海,各显神通。”

箭在弦上的转型

早在2009年,首都经贸大学教授陈立平就提出过自营的概念,他认为,开发自有品牌是零售商追求低成本和差异化的最好手段。

当前,国外有实力的大型零售企业,包括连锁店、百货店等都是不仅自己开店,而且也自己做买卖。这些企业到处签采购销售订单买断经营,在全世界广布渠道网点,自主开发推销系列品牌(自主比率高达40-60%)。

中商商业经济研究中心副主任于淑华表示,自营是连锁企业的使命。只有当企业发展到一定规模,才能凭借自有资金、规模化的主营业务实力和抗风险能力,牢牢控制购销价格的主动权,在产业链中占有主导地位,并获取丰厚利润。越是有实力的企业,这些特征就越明显。

相比之下,我国零售商做买卖的主营业务已是个象征和例外,普遍不足收入来源的5%。

如今,大型零售企业越开越多,零售商资源开始过剩、优质供应商出现稀缺。为吸引有限的客流,价格大战此起彼伏,过度的价格战导致百货商家赢利能力逐年下降。

面临困境,我国大部分零售企业认识到自营的重要性,但是由于种种原因,真正下决心去做自营的企业却寥寥无几。对此,业内人士认为,我国零售业转变经营模式的难点在于企业观念的转变。

单纯的出租或者返点固然可以降低风险,但在这样的模式下,商场并不参与购、销、调、存的商业管理,已经变成了物业管理,对企业的长远发展十分不利。在成本上涨的巨大压力下,提高自营比重已经成为零售企业提升利润的必由之路。

加速扩张、占据更大的市场份额可以暂时缓解利润摊薄的现状,但治标不治本。零售企业应向上游突围,加大自营比例,需要从目前的联营、或是联营加一部分自营的模式走向大部分自营的模式,才能进一步提升企业的利润。

宋则表示,告别卖方市场后,我国应从战略高度,探索在买方市场环境下,推动主营业务回归,重建大零售商自主渠道的新途径。

“连锁企业如不能提高自营比例,就难以形成规模效应,核心竞争力也无从谈起。大型企业应率先积极探索开发品牌商品,努力转变经营模式。”商务部部长助理房爱卿表示,努力降低流通成本以应对成本上涨的压力不仅是企业自身发展的需要,也是国家宏观调控稳定价格的需要。

除了扩大规模效益以外,更重要的是要转变经营模式,提高自营比例。在这一点上,大型零售企业应该着眼长远,积极主动发展自主经营。

翠微大厦股份有限公司董事长张丽君表示,商场何时自主经营品牌的时间表未定,但为避免千店一面的同质化竞争,转型已箭在弦上。

面对建立自有品牌、实施自营,我国的各大零售企业都表示认可,但是具体怎么去做,却又没有定论。

针对目前的现实情况,宋则提出了一个过渡性的思路。在现阶段,商业企业毕竟要保持自主经商的本色,开店零售商不仅要做好服务商,更要做好自己的主营业务,逐步形成“自营业务为主、提供服务为辅”(即自营为主,联营为辅)的新格局,努力使两者保持适当比例,相辅相成、互相促进。

这是零售业做大做强,走出去的重要基础,也是降低流通成本,提高流通效能的必由之路。